「自分に嘘をつかずに本音で生きたい」

そう思った瞬間に、多くの人はこう悩む。

- 変に思われたらどうしよう

- 今さらキャラ変は無理

- 本音を言ったら嫌われるかも

でも、本音で生きるって“勇気”の問題だけじゃない。

もっと現実的に言うと、本音で生きられない人は、努力の仕方でもつまずきやすい。

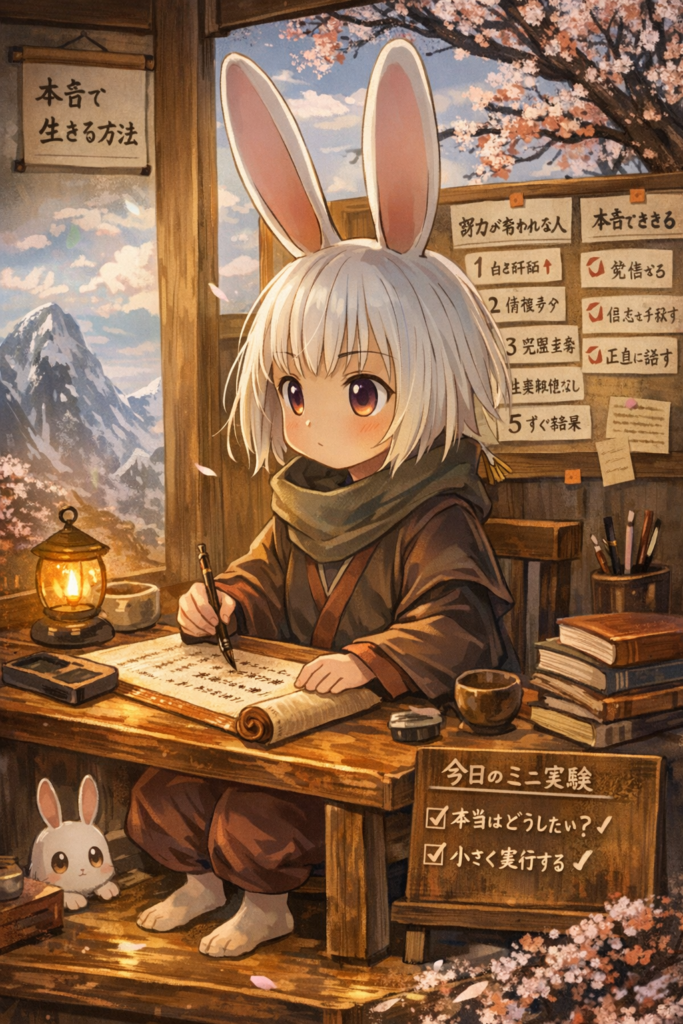

今日は、学んだ内容を「努力が報われない人の特徴」と「本音で生きる方法」を一本にまとめて、明日から使える形に再構成します。

まず大前提:他人の努力の出鼻をくじくな

努力を始めた人を批判するのは、たいてい“正論”の顔をしている。

「それ意味ある?」「効率悪くない?」みたいに。

でも、その一言で折れる努力ってある。

努力って、最初は結果じゃなくて“火種”でできてるから。

そして面白いことに、他人の努力を潰す癖がある人は、だいたい自分にもこう言ってる。

「お前のそれ、意味ある?」

「どうせ続かないでしょ?」

つまり、他人の努力を否定することは、巡り巡って 自分の本音を封じる癖にもなる。

努力が報われない人の5つの特徴(=本音が折れるパターン)

① 自己評価が高い(報われるまで続かない)

「自分はもっとできるはず」

この感覚が強い人ほど、報われない期間が耐えられない。

本当は努力って、報われる前の期間が9割。

だから大事なのは、

- 報われたらラッキー

- 報われなくても経験値が残る

くらいの温度で続けること。

本音で生きるって、結果が出ない期間でも自分を裏切らないことでもある。

② 情報を集めすぎる(情報過多で止まる)

情報を集めた瞬間は「進んだ気」になる。

でも現実は、情報が増えるほど選択肢が増えて動けなくなる。

結局、正しい情報は“やりながら”しか分からない。

- 行動しながら情報を集める

- 始めないと、何が自分に合うか分からない

本音も同じ。

頭の中で整理して「完璧な言い方」を探しているうちは、本音は出てこない。

言ってみて初めて、自分の本音が分かる。

③ 完璧主義(動けない or 燃え尽きる)

完璧主義は、努力を2パターンで殺す。

- 完璧を求めすぎて動けない

- 過度にやって燃え尽きる

ここで重要なのは、努力を全部拾わないこと。

- どの努力に賭けるか

- どの努力を諦めるか

この取捨選択ができる人ほど、努力が伸びる。

④ 柔軟性がない(同じことを100回やる)

努力って、“量”だけで解決するものじゃない。

同じやり方を100回やっても、伸びないときは伸びない。

- やり方を変える必要がある

- 努力は柔軟に形を変えることが大事

つまり、努力が報われる人は「頑張り方」を変えられる。

本音で生きるのも同じで、

本音=全部ぶちまけることじゃない。

伝え方は変えていい。

守る部分と出す部分は調整していい。

でも「本音そのもの」から逃げないことが大事。

⑤ すぐに結果を求める(短期視点で折れる)

すぐに結果を求めると、努力がまだ育ってない段階で刈り取ってしまう。

報われる努力をしていても、

- 「まだ?」

- 「意味ある?」

- 「向いてない?」

って疑い始めた瞬間に、努力の寿命が縮む。

本音も同じ。

本音で生きるって、短期では損する場面もある。

でも長期で見ると、嘘をつかない分だけ“人生のズレ”が減っていく。

自分に嘘をつかずに本音で生きる方法(実装版)

ここからは、上の「努力が報われない5パターン」を潰す形で、

本音で生きる方法を“行動”に落とします。

1) 結果が出るまで時間がかかると腹をくくる

どんなに早くても、1年はかかる。

これは才能の話じゃなくて、「人生の変更」ってそれくらい時間が要る。

だから最初に決める。

- 「1年は“変化の前兆”だけでOK」

- 「結果が出ない期間も“本音の練習期間”」

2) 役に立たない信念を解放する

あなたを縛ってるのは、たいてい“古い信念”。

- こうあるべき

- ちゃんとしないと

- 嫌われたくない

- 期待に応えないと

それが「本当の自分」じゃないなら、手放す対象。

ここでのキーワードは、オーセンティシティ(本来の自分)じゃない思考・感情・行動を捨てること。

3) 真実を話すことを“習慣”にする

最初に本音にならないといけない相手は、他人じゃない。

自分。

おすすめはこれ。

- 小さな嘘をやめる(「別に平気」って言うのをやめる)

- 盛るのをやめる(“すごい自分”で生きるのをやめる)

- ネガティブな部分を少しだけオープンにする

常に正直でいることは、

不完全な自分を受け入れる練習になる。

4) 発言や決断を“自分で”する

本音で生きられない原因の一つは、

決断を「空気」に預ける癖。

- なんとなく合わせる

- 波風立てない方を選ぶ

- 反対されなさそうな方を選ぶ

これをやめる。

「オーセンティックな決断」をする。

小さいことでいい。

- 今日は何を食べたいか

- どの作業を優先するか

- 誰と会うか、会わないか

小さい決断を自分に返していくと、本音が戻ってくる。

5) 弱みを話す(弱みは強さの証)

弱みを話すことは、負けじゃない。

むしろ、強さの証になり得る。

「強い人」って、実は

弱い部分を隠さなくても崩れない人のこと。

本音を言うほど、最初は怖い。

でもその怖さを通過した人から、人生の“密度”が上がる。

最後に:本音で生きる人は、他人の努力を笑わない

本音で生きるって、派手な宣言じゃない。

小さな嘘をやめる

自分で決める

結果が遅い前提で続ける

この積み重ね。

そしてもう一つ大事なのは、

他人が努力を始めた瞬間を、踏みつけないこと。

努力の火種を守れる人は、

自分の火種も守れるから。

今日からの「1ミニ実験」

最後に、今日だけやってみてほしい。

- 今日1回だけ「本当はどうしたい?」を自分に聞く

- その答えを、小さく実行する(1%でOK)

本音で生きるのは、一発で変わる話じゃない。

でも、1%の積み重ねは確実に人生を変える。